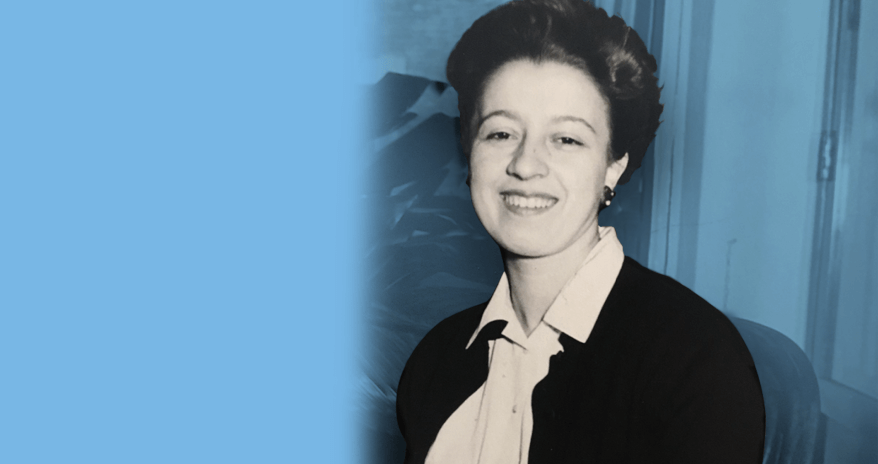

Una mano e la voce

È una vita solo da sfiorare quella di Benedetta Bianchi Porro (1936-1964), di una luce così accecante da rimanerne abbagliati e un amore così puro da esserne spaventati. Ma è tale la forza di attrazione che si sprigiona da quel corpo distrutto dalla malattia, che, quando era ancora in vita, il mondo intero si dava appuntamento attorno al suo letto, mentre oggi è fonte di pace anche solo il ricordo di lei. Benedetta è una ragazza come tante, che, a 17 anni, scrive sul suo diario di sentirsi “triste e vuota”, perché i suoi ideali sono lontani. Una sensazione e un desiderio comuni a tanti adolescenti, di ieri e di oggi. La sua vita non ha nulla di straordinario, se non un corteo di mali che vengono a visitarla, a partire da un parto difficile, dalla successiva poliomielite che la colpisce ad una gamba e la rende zoppa e tante altre malattie, fino ad una lieve sordità che avverte al secondo anno di liceo. Un disturbo che progredisce senza che se ne trovi la causa e, quindi, la cura.

Si iscrive a medicina, accorgendosi di essere quasi completamente sorda già al primo anno di università. Dall’anno successivo si presentano altri gravi sintomi della malattia, che, nel frattempo, è lei a diagnosticare. Riesce comunque, nonostante fatiche sempre più grandi, a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami, fino alla vigilia della laurea. Sorda, cieca, paralizzata, senza la facoltà dell’olfatto, del tatto, del gusto, a poco a poco perde ogni capacità sensitiva. Di conseguenza, tutte le vie di accesso alla sua vita sono chiuse, tranne, miracolosamente, una: la sua mano che, attraverso l’alfabeto muto, le permette di ricevere il mondo dentro di lei. Solo la sua voce può, d’altro canto, esprimere la ricchezza del cuore, perché né piangere e nemmeno sorridere le è consentito. Questa la storia visibile della sua breve vita: una battaglia senza sconti tra la morte che non le ha risparmiato nessuno dei suoi colpi e la vita che non ha mai avuto intenzione di arrendersi. In un piccolo paese, in una piccola stanza, in un piccolo corpo, che è stato definito “uno straccio inchiodato a una croce di ossa” e ”un castello senza finestre”, si percepisce chiaramente la presenza di un Padre che ama e di una figlia che si abbandona al Suo amore, nella gioia più piena. La ragazza che, ignara del suo futuro, si sentiva “vuota e triste”, adesso, che avrebbe tutte le ragioni per esserlo, scopre che non è stato inutile aver dedicato tempo e fatica a dare senso ai suoi giorni, tenendo aperta la porta della sua anima a Dio. Quella via di accesso non è mai sbarrata, anche e soprattutto dove umanamente tutto, ma proprio tutto, sembra perduto.