Il Cantico di san Francesco pone ancora domande

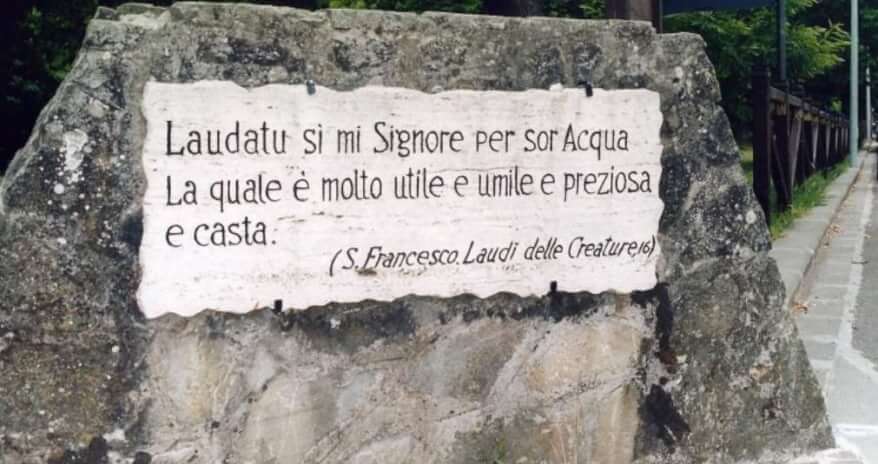

Scritto per essere cantato, e per questo “Cantico”, perché solo la liberazione della voce in una musica che oltrepassi le retoriche letterarie e che si lasci trasportare dall’ “aere” e da “frate sole” potrebbe comunicare l’indicibile. L’ottavo centenario di quel Cantico, secondo alcuni studiosi composto a san Damiano nella primavera del 1225, per altri iniziato però nell’inverno dell’anno precedente, celebrato sabato 11 gennaio ad Assisi, prima nel santuario di san Damiano, poi in quello della Spogliazione.

Che sia stato composto in uno o in due (secondo altri tre) diversi momenti, il Cantico di Frate Sole rappresenta un riferimento continuo per credenti -e non- di tutte le fedi, perché Francesco ha compiuto un passo fondamentale verso l’abolizione delle frontiere razziali e culturali.

Da una parte la comunione con la natura sentita come dono divino ha fatto comprendere che tutti, a prescindere dal colore della pelle, hanno diritto ad abitare la grande casa che ci è stata donata; d’altra nel Cantico c’è una sorta di tacito ma profondo invito ad una nuova modalità di intendere la letteratura e l’arte: non solo e non più autocompiacimento e culto della bella forma, ma ispirazione dettata dall’abbandono alla vera bellezza.

E in realtà non è stata una lezione ignorata: per la prima volta un esempio umano e poetico è stato condiviso, elaborato, citato, ripercorso da scrittori e artisti lontanissimi tra di loro. Gabriele D’Annunzio, uno dei protagonisti dell’estetismo di primo Novecento, ha attinto a piene mani dal Cantico, tanto da citare esplicitamente alcune sue parti nella “Sera fiesolana”: “Laudata sii pel tuo viso di perla/ o Sera”. Per non parlare di Hesse, da giovane preda di dubbi e di incertezze, che compie due viaggi ad Assisi nei quali resta abbagliato dalle testimonianze di un uomo che considerò guida nel “peregrinare degli uomini nelle tenebre”.

E dovremmo ricordarci anche di un particolare purtroppo dimenticato, quello delle pagine terminali di “Uno nessuno e centomila” del laicissimo Pirandello, in cui il ricco protagonista si spoglia di tutto e dona, attraverso la mediazione della chiesa, i suoi averi ai poveri, facendo costruire un ospizio e chiedendo di esservi accolto come povero tra i poveri. Qui finalmente conosce la verità attraverso il contatto con la natura, con l’alba, il sole, le “nubi d’acqua”, i fili d’erba. Un nuovo battesimo, un nuovo nome e una nuova vita in un ambito apparentemente non religioso ma che non riesce a nascondere la fascinazione delle lodi di un creato vissuto in prima persona.

Senza dimenticare il Pascoli di “Il fanciullino” che rimproverava un’umanità alla ricerca di emozioni e vizi, dimentica della bellezza delle piccole cose, dei “fiori e degli uccelli, che sono de’ fanciulli la gioia più grande e consueta”, confessando il desiderio di essere tutt’uno con gli steli e i petali dei fiori.

La domanda rimane sempre la stessa, ossessiva, affascinante e incoraggiante, perché la sua sola formulazione abbatte le leggi dei mercati di ogni tempo: perché il Cantico è rimasto per sempre nella storia della letteratura e della cultura, quando chi l’ha creato aveva deciso di sparire proprio a quel mondo che invece continua a proporlo a scuola e nell’olimpo dei classici?

Chi scrive è convinto che non ci sarà mai una risposta, perché quel Cantico va oltre ogni catalogazione e moda, perché è la semplice, autentica testimonianza di una fusione completa tra vita e parola. Per questo rimane tra i tesori autentici custoditi non solo nei libri, ma soprattutto nei cuori. E nelle radici.

@foto Siciliani/Agensir